Vingt mille lieux sous la mère. François Zabaleta. 2023, 73 minutes.

François Zabaleta règle ses comptes avec sa mère. Un acte d’accusation systématique, un procès ordonné, mûrement réfléchi, pas du tout une réaction passagère, qui resterait circonstancié. Un procès sans appel donc, définitif.

Globalement il est reproché à cette mère de ne pas être une mère, de ne pas avoir été une mère, de ne jamais avoir été une mère. Et du coup, le fils n’a pas été un fils, n’a jamais pu être un fils. Il n’a pas eu de relation avec sa mère, de relation mère fils s’entend.

Comment est-ce possible ?

20 mille lieux sous la mère fait partie des films autobiographiques de Zabaleta, ces films où il explore avec une grande précision sa vie, son enfance surtout, depuis La Nuit appartient aux enfants jusqu’à Mauvais garçon en passant par Là où vivent les hommes inconsolés. Et l’on retrouvera ici, comme on peut s’y attendre, les mêmes moyens cinématographiques, les mêmes ressorts narratifs, les mêmes outils pour faire des images et du son.

La voix off, tout d’abord, monocorde, sans aspérité, rectiligne pourrait-on dire et ne mâchant pas ses mots pour dire ce qu’il y a à dire. Répétant avec insistance les mêmes doléances, le même constat qu’il faut approfondir, reprendre sans cesse, pour essayer d’aller plus loin si possible, de ne rien laisser dans l’ombre, ou le non-dit. Le non-dit, la hantise de Zabaleta. Surtout ne pas donner l’impression qu’il cache quelque chose, qu’il ne voudrait pas dire, qu’il ne pourrait pas dire. Jusqu’à ce film, Zabaleta avait assez peu parlé de sa mère, comme s’il avait évité d’en parler. Ici, il se rattrape, il ne parle que d’elle. Dans ce long métrage, plus long donc que les moyens métrages réalisés auparavant. Cette voix blanche, reconnaissable entre toute. La marque de fabrique du cinéaste.

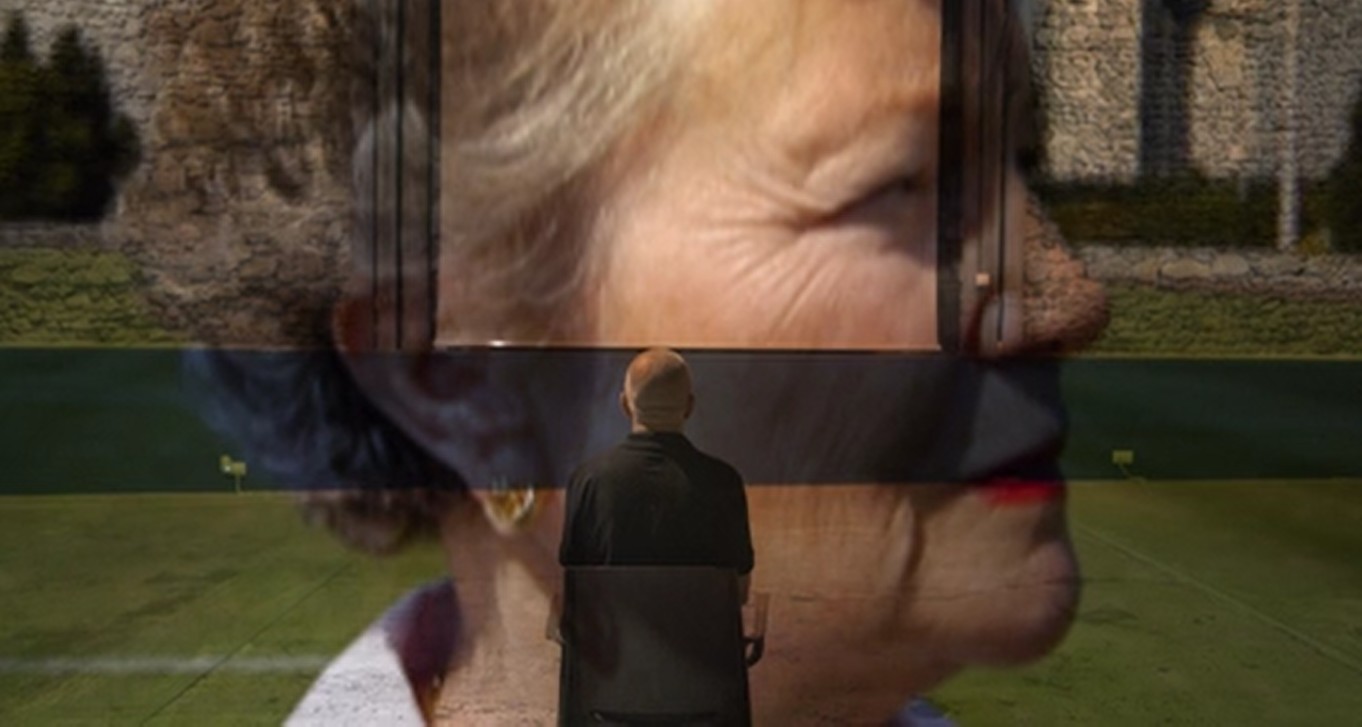

Et les images. On ne peut pas dire qu’elles sont laissées de côté. Non, Zabaleta les travaille beaucoup ; multipliant les effets, utilisant le même noir et blanc très gris qu’on a déjà vu dans les films précédents. Avec portant ici l’irruption de la couleur, pour de magnifiques portraits du profil de la mère. Comme quoi, dans ce procès sans concession, l’image – et sa beauté – rachète un peu l’ingratitude du fils.

Et les mêmes citations, les mêmes références, inévitables, comme Pina Bausch, les textes écrits qu’il est parfois difficile de lire, les mêmes auteurs, et les photos, les tableaux, les images qui composent le musée imaginaire de François Zabaleta.

Comment comprendre le projet de ce film pour son auteur ? Apparemment il s’agit d’une pièce maitresse dans son autobiographie, dans une vision très familialiste, très freudienne, comme un regret de l’œdipe impossible. Fallait-il une fois pour toutes se débarrasser de tous les reproches adressables à la mère, clore son procès avec un verdict sans clémence, et qu’on n’en parle plus. Une thérapie donc, une renaissance. Le cinéma de Zabaleta, dans l’avenir, devrait être radicalement nouveau.